Nel 2023, in occasione di “

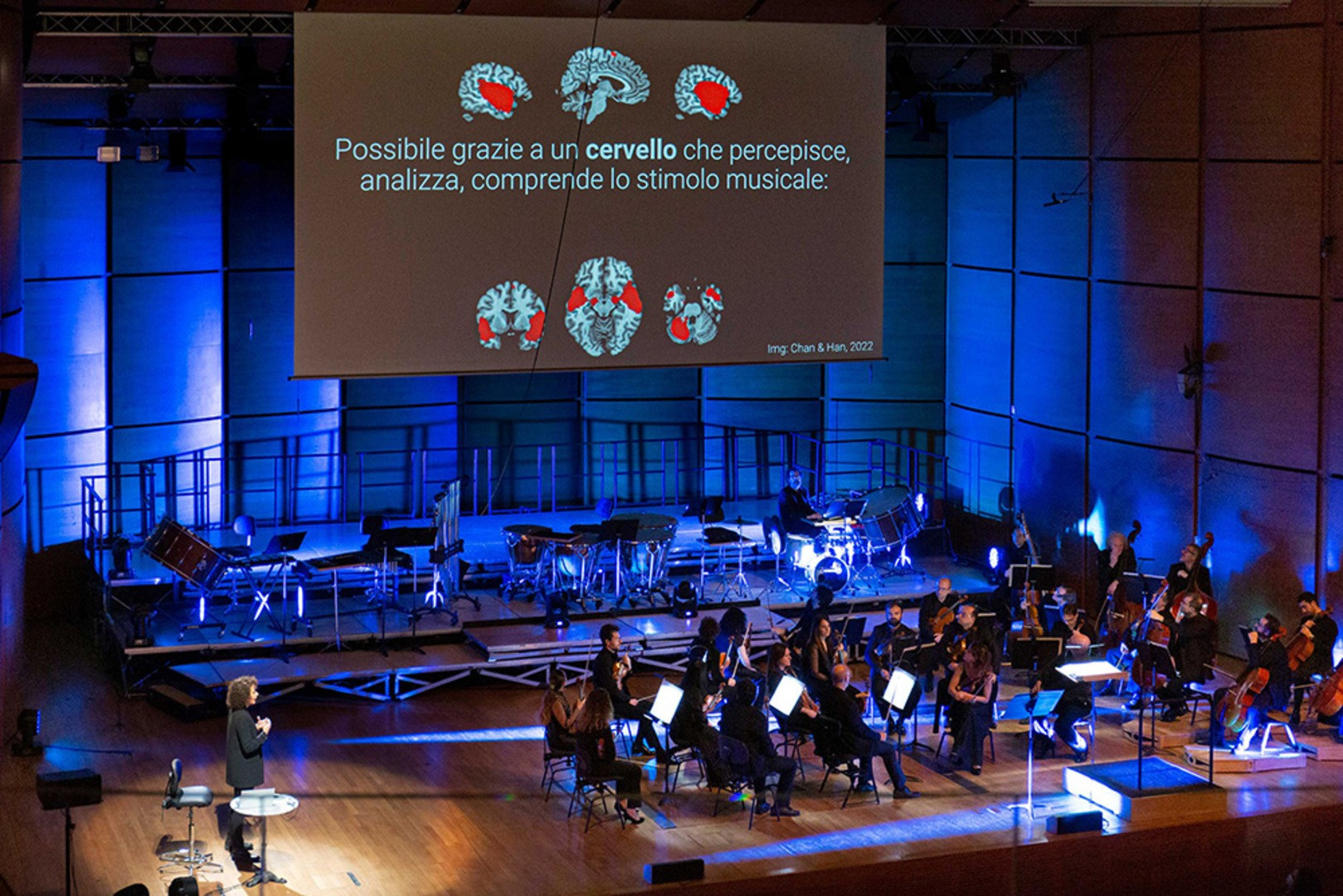

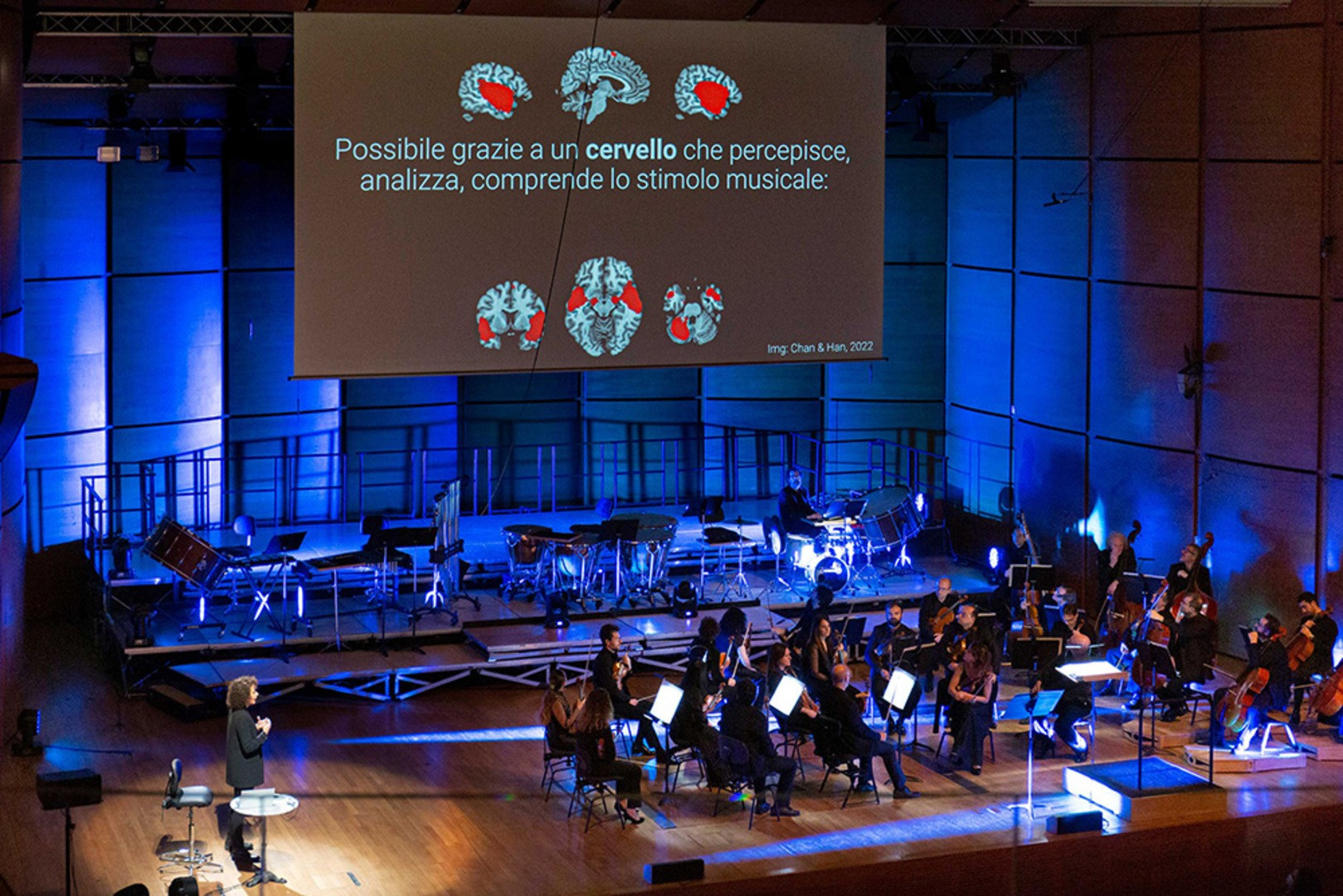

Esperimenti neurosinfonici”, concerto nell’ambito della rassegna “Musica & Scienza”, il pubblico diventava il centro di un interessante esperimento che tentava di rispondere a questo quesito. La scienziata Laura Ferreri ha portato sul palco dell’Auditorium di Largo Mahler le neuroscienze, ponendole in dialogo con la musica dell’Orchestra Sinfonica di Milano.

Ormai le fasi di studio e di ricerca hanno fatto il loro corso e abbiamo raggiunto la dottoressa Ferreri per parlare del progetto e dei risultati dell’esperimento.

Laura Ferreri durante Esperimenti neurosinfonici - foto Angelica Concari

Come è nato il progetto e come si è sviluppato?

Il progetto è nato dalla collaborazione con l'Orchestra Sinfonica di Milano all'interno della rassegna “Musica & scienza”. L’evento del 2023 era stato anticipato nel 2022 da “Musica e cervello”, dedicato al rapporto tra musica e neuroscienze. Con “Esperimenti neurosinfonici” non solo abbiamo approfondito la tematica, ma abbiamo anche reso il pubblico partecipe di un vero e proprio esperimento: un esempio di quello che di solito si realizza nei laboratori di psicologia e neuroscienze cognitive.

Un tema di ricerca particolarmente interessante per me è quello del piacere musicale e il rapporto tra piacere e curiosità. In altre parole: perché proviamo piacere in risposta alla musica? Cosa ci porta a esplorarla, a volerla scoprire? E perché alcuni di noi sono estremamente curiosi rispetto alla musica, mentre altri tendono a focalizzarsi sempre sulle stesse canzoni o sullo stesso genere? Durante la conferenza-concerto-esperimento, abbiamo cercato di comprendere come si sviluppassero il piacere e la curiosità durante l'ascolto di un brano relativamente poco familiare e diverso da quello che intendiamo solitamente come “musica classica”. Abbiamo monitorato in particolare se e come piacere e curiosità interagissero tra di loro e come potessero essere influenzati dall’acquisizione di nuove informazioni e conoscenze rispetto alla musica stessa e ai processi in corso.

Come si era svolto l’evento?

Il pubblico arrivava in Auditorium per una conferenza su musica e neuroscienze, in cui imparare nuove informazioni e ascoltare musica dal vivo. In realtà, abbiamo svolto quello che può a tutti gli effetti considerarsi un esperimento scientifico su larga, anzi larghissima scala (circa mille persone!).

Chi lo voleva poteva infatti connettersi dal proprio smartphone, attraverso un QR code e un codice anonimo, a una piattaforma online. Dopo alcune domande generali sul loro profilo e qualche domanda sul loro rapporto specifico con la musica, i partecipanti venivano assegnati in modo random al gruppo “piacere” o al gruppo “curiosità”.

In una prima fase dell’evento-esperimento, l’orchestra suonava Fratres di Arvo Pärt. Al gruppo "piacere" veniva richiesto di valutare in modo continuo, grazie a una slidebar, quanto piacere stesse provando durante l’ascolto del brano. Ai partecipanti del gruppo "curiosità", veniva chiesto di fare lo stesso esprimendo però quanto fossero curiosi, in ogni momento, di ascoltare lo sviluppo del brano.

In una seconda fase, che potremmo chiamare di Information Learning, vi era la vera e propria conferenza, in cui all’audience venivano fornite informazioni e nuove conoscenze sul brano musicale (come la sua struttura e le scelte stilistiche dell’autore) e sulle neuroscienze della musica (ad esempio, cosa accade nel nostro cervello quando proviamo piacere o curiosità per la musica).

Dopodiché, il pubblico ascoltava per la seconda volta lo stesso brano e valutava nuovamente piacere o curiosità attraverso lo smartphone.

Quali sono stati i risultati principali dell’esperimento?

Innanzitutto, abbiamo potuto osservare delle oscillazioni di piacere e curiosità abbastanza sorprendenti: nel corso dell’ascolto, entrambi i ratings si modulano infatti in funzione dei principali movimenti del brano. Un dato interessante, che ha creato una prima corrispondenza tra quello che le persone provavano e la reale struttura del brano.

Inoltre, abbiamo visto che, se la curiosità si mantiene relativamente costante tra le due esecuzioni, il piacere aumenta significativamente con il secondo ascolto, grazie probabilmente a un’aumentata familiarità. Questo accade anche a seconda delle differenze individuali: i soggetti più “edonici”, con una sensibilità maggiore al piacere musicale, sono molto più sensibili a tali cambiamenti e mostrano, durante tutto l’evento, ratings di curiosità e piacere nettamente superiori ai soggetti meno “melomani”.

Ma non solo: applicando delle analisi abbastanza complesse legate alla causalità delle due serie temporali (curiosità e piacere), abbiamo evidenziato che, durante il primo ascolto, la curiosità predice il piacere. Ovvero, prendendo un rating di curiosità in un gruppo possiamo predire quale sarà il rating di piacere 2-3 secondi dopo nell’altro gruppo. Un segno che la voglia di scoprire ed esplorare la musica guida le nostre risposte di piacere. Durante la seconda esecuzione però, e cioè dopo aver ricevuto informazioni rispetto al brano e ai processi in corso, accade l’opposto. Quando il brano diventa più familiare, è il piacere provato a predire l’andamento della curiosità e della voglia di esplorarlo nei secondi successivi.

Sono dati importanti, che ci mostrano l’interazione tra comportamento di esplorazione e risposte emotive intense, e suggeriscono che la musica possa essere uno stimolo unico per stimolare la curiosità e il piacere in modo dinamico attraverso processi di apprendimento.